Cuando la ciencia se robó las ideas del cine

Los mitos más grandes de la ciencia ficción ya tienen versión real: del teletransporte a la inteligencia artificial

La ciencia ficción ha sido, desde sus orígenes, el espejo del progreso humano. El presente que vivimos se imaginó hace cien años por visionarios escritores que consolidaron un nuevo género literario. El término de ciencia ficción surgió por primera vez en 1851 como un tipo de literatura que confronta los avances de la ciencia y su importancia para el desarrollo humano.

El cine, que principalmente se alimenta de literatura para contar historias, adopta la ciencia ficción y desde sus inicios explora este nuevo género con películas como Metropolis (1927). Cada invento fantástico del cine -desde la teletransportación hasta los implantes neuronales- nació como una metáfora, no como un proyecto de ingeniería. Sin embargo, el siglo XXI ha borrado parte de esa frontera. Los hologramas de Star Wars son ahora herramientas de comunicación médica; los drones de vigilancia de Blade Runner 2049 ya patrullan fronteras; los metaversos de Ready Player One se transforman en planes de negocio de Meta y Epic Games.

Este artículo analiza tres de los mitos tecnológicos más persistentes de la ciencia ficción: la teletransportación, la inteligencia artificial consciente y los implantes cibernéticos; y los compara con sus equivalentes científicos actuales.

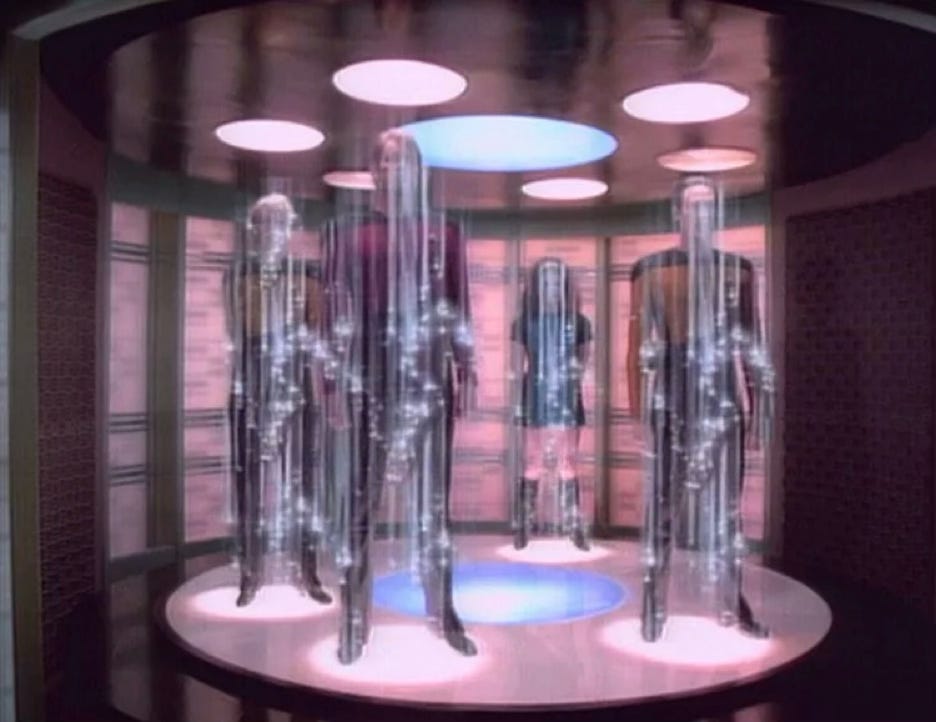

1. Teletransportación: de la fantasía espacial a la física cuántica

En la ficción:

Desde Star Trek (1966), serie icónica de la TV, la teletransportación simboliza la conquista absoluta del espacio y del tiempo. El “beam me up” convirtió al cuerpo en información y al viaje en instante. El mito es tan poderoso porque promete eliminar la distancia en un instante.

En la ciencia:

La verdadera teletransportación de la materia sigue siendo imposible. Sin embargo, la teletransportación cuántica ya es una realidad experimental.

En 1997, científicos de la Universidad de Innsbruck (Austria) lograron transferir el estado cuántico de un fotón a otro mediante entrelazamiento cuántico: un fenómeno en el que dos partículas comparten el mismo estado aunque estén separadas por grandes distancias. A esto Einstein se refirió como “una acción fantasmal a distancia”.

Lo que se mueve no es la materia, sino la información que describe su estado.

Por lo que enviar un ser humano requeriría almacenar y reconstruir billones de billones de bits de información: algo que supera la capacidad tecnológica y ética de cualquier civilización actual.

Conclusión parcial:

Estamos, en términos científicos, a años luz de enviar personas por teletransporte. Pero en un sentido simbólico, ya vivimos en la era de la teletransportación digital: enviamos voces, imágenes, documentos y emociones en segundos, sin movernos del sillón.

2. Inteligencia artificial: del oráculo mecánico a la conciencia sintética

En la ficción:

Desde HAL 9000 (2001: Odisea del espacio, 1968) hasta Samantha (Her, 2013), la inteligencia artificial ha sido el espejo de nuestros miedos más íntimos: crear algo que piense, que sienta, que nos reemplace. En el cine, la IA no sólo ejecuta órdenes, sino que desarrolla autonomía moral, a menudo con consecuencias fatales. Kubrick y Clarke (co-guionistas) desarrollan en HAL 9000 a un personaje central de la trama: un computador preciso y dotado de inteligencia para dirigir y controlar una nave espacial en un viaje de exploración al planeta Júpiter. HALL 9000 enfrenta un dilema y lo resuelve asesinando a la tripulación. El origen de ese dilema se debió a la programación conflictiva que tuvo, misma que le provoca una paradoja interna ya que debía ejecutar en secreto el verdadero propósito de la misión (ignorado por los astronautas), pero al mismo tiempo debía ser completamente honesta. HALL 9000 valoró más la utilidad de la misión que la vida humana.

En un apunte personal, ví la película de 2001: Odisea del espacio siendo un niño. No una vez, sino varias veces mientras estuvo en cartelera en mi pequeña ciudad natal. La premisa de la historia no la comprendí en ese momento: una inteligencia extraterrestre influye en la evolución humana mediante monolitos desde la prehistoria africana hasta un futuro viaje a Júpiter; sin embargo, recuerdo claramente que la villana de la película ¡era la computadora!

En la ciencia:

Hoy convivimos con IAs reales —Alexa, ChatGPT, Copilot, Gemini, Siri— que ya procesan lenguaje natural, reconocen emociones y aprenden patrones con gran eficacia. El desarrollo de los modelos de lenguaje y redes neuronales profundas ha permitido simular conversaciones, diagnósticos médicos y procesos creativos antes exclusivos de los humanos.

No obstante, estas inteligencias no son conscientes. No entienden ni sienten: predicen. Operan dentro de límites estadísticos y dependen de bases de datos humanas para generar respuestas. En una nota previa, en esta columna, revisamos con más detalle cómo son entrenadas las IAs.

En paralelo, la ética de la IA se ha convertido en un nuevo campo de batalla cultural: sesgos algorítmicos, manipulación de datos, vigilancia masiva y desempleo automatizado plantean dilemas más urgentes que la rebelión de los robots. Algunos de esos temas se presentan en I, Robot (2004) película basada en una novela de Isaac Asimov (1920-1992).

Conclusión parcial:

La inteligencia artificial no es aún un personaje, pero sí una infraestructura invisible que decide por nosotros sin preguntar. La ficción nos enseñó a temer cuando despertara; la realidad exige que le temamos mientras sigue dormida pero obedece a intereses humanos.

3. Implantes cibernéticos y neurotecnología: el cuerpo como interfaz

En la ficción:

El cyberpunk —de Blade Runner (1982) a Ghost in the Shell (1995)— imaginó un mundo donde el cuerpo humano se funde con la máquina. En esos universos, el límite entre carne y metal, entre conciencia y software, es difuso. Los implantes son símbolos de poder, pero también de pérdida de identidad.

En la ciencia:

Los primeros pasos de esa fusión ya están ocurriendo. En 2023, la empresa Synchron logró que un paciente paralizado escribiera y navegara en Internet mediante un implante cerebral que traduce impulsos neuronales en comandos digitales. Neuralink, el proyecto de Elon Musk, recibió autorización de la FDA para probar implantes en humanos, con el objetivo de restaurar movilidad o visión en personas con discapacidad.

Por otro lado, los implantes subcutáneos RFID ya se usan en Suecia, Alemania y Brasil para pagar, acceder a edificios o almacenar información personal.

La biotecnología avanza más rápido que la regulación, y el cuerpo corre el riesgo de convertirse en interfaz de consumo.

Conclusión parcial:

La integración entre biología y máquina no es ciencia ficción: es negocio.

El cuerpo deja de ser inviolable para convertirse en plataforma actualizable.

El papel de la cultura latinoamericana

América Latina observa estos avances desde una doble condición: la de usuaria y narradora. Aunque la región no lidera la carrera tecnológica, sí produce un pensamiento crítico y literario sobre el futuro que el norte global ignora. Escritoras como Andrea Chapela, Laura Ponce, o Angélica Gorodischer reinterpretan la tecnología desde lo cotidiano, lo desigual y lo humano.

La ciencia ficción no ha sido superada por la ciencia; ha sido absorbida por ella. Los laboratorios ya fabrican lo que los guionistas imaginaron, pero sin el contexto filosófico que les daba sentido. Hoy, el riesgo no está en crear máquinas demasiado inteligentes, sino en humanos demasiado complacientes frente a la tecnología. El cine soñó con el futuro; la ciencia lo está ensamblando.