Netflix y el reto de adaptar Cien años de soledad: una joya para América Latina

La plataforma de streaming transforma el realismo mágico de García Márquez en una experiencia cinematográfica

Hoy por hoy Netflix se afirma como el líder del entretenimiento por streaming a nivel global. América Latina, desde luego, ha sido una región de mucho interés para este gigante del entretenimiento desde el inicio de sus operaciones en esta parte del mundo en 2011. Una de sus estrategias fundamentales ha sido establecer una alianza con productoras locales para generar contenidos originales que gusten a las audiencias de esta gran plataforma. Sin embargo, estamos viendo que Netflix no solo está apostando por series o películas originales, sino que también está invirtiendo en la adaptación de grandes obras literarias e incluso de novelas gráficas. Ejemplos son la película Pedro Páramo y la serie Las muertas, adaptaciones de las novelas de Juan Rulfo y Jorge Ibargüengoitia respectivamente, de México; Cien años de soledad, la novela quizás de mayor capital cultural en el siglo XX, escrita por Gabriel García Márquez, de Colombia; El eternauta, una historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, obra cumbre de la ciencia ficción que goza de gran popularidad en el mundo hispanoamericano, de Argentina.

Su crítico a domicilio llegará hasta la puerta de sus casas con el comentario de estas adaptaciones en varias entregas.

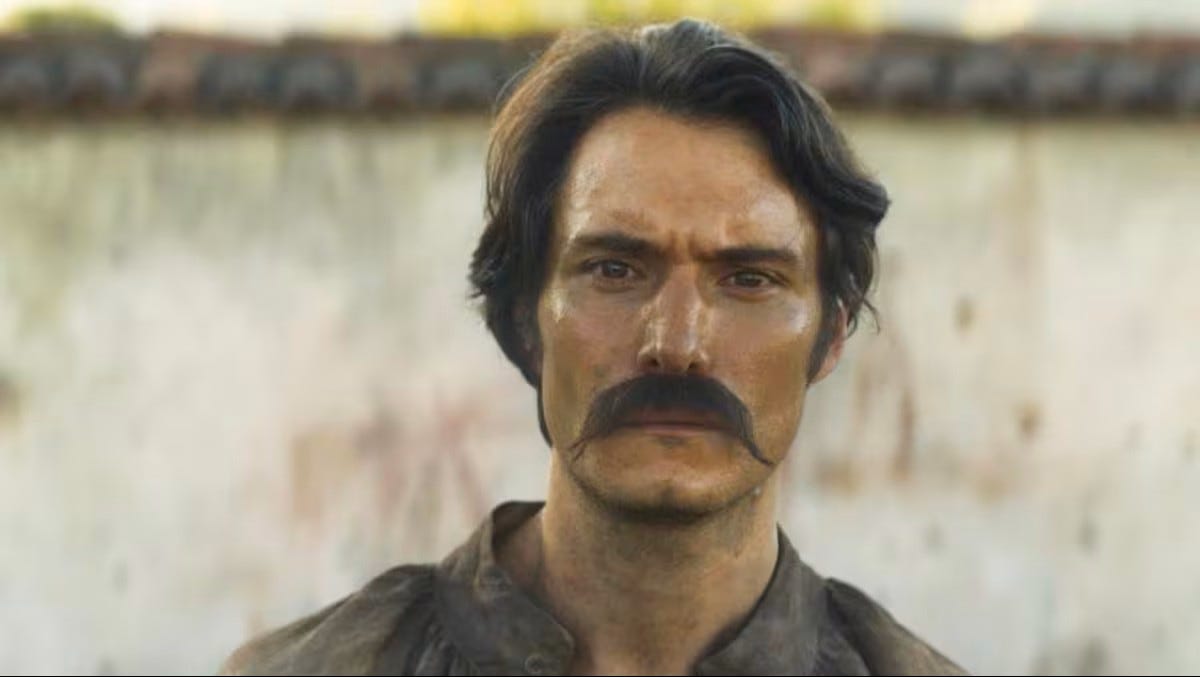

Iniciamos con Cien años de soledad, un ícono de la literatura colombiana en América Latina y en el mundo, que ayudó a popularizar el realismo mágico. La novela de García Márquez, publicada en 1967, ha vendido más de 50 millones de copias y ha sido traducida a más de 40 idiomas. De entrada, debemos decir que esta serie de Netflix constituye todo un hito en el panorama audiovisual latinoamericano ya que Gabriel García Márquez (1927-2014) nunca quiso vender los derechos para que esta obra se llevara a la pantalla grande. Sus dos hijos, Rodrigo y Gonzalo (productores ejecutivos de la serie) accedieron al proyecto de Netflix con algunas condiciones: que la serie fuera filmada en español, que el rodaje fuera en la tierra natal de su padre, y que fuera hecha en su mayoría por colombianos. Netflix aceptó. Así, esta adaptación se ha convertido en una de las producciones más ambiciosas de la historia de América Latina con una inversión cercana a los 50 millones de dólares. El lanzamiento de la primera temporada de 8 episodios fue el 11 de diciembre de 2024.

La novela cuenta la saga de siete generaciones de la familia Buendía, habitantes de un pueblo, Macondo, desde su fundación hasta su destrucción apocalíptica. La narrativa que abarca un siglo, de 1850 a 1950 aproximadamente, es una suerte de microcosmos de la historia de América Latina: utopías, epopeyas, mitos, anarquía, guerras, revoluciones, subdesarrollo, neocolonialismo. Para contar esta historia, García Márquez echa mano del realismo mágico convirtiendo a Cien años de soledad en un libro de las maravillas, un lugar mitológico en donde todo es posible: apariciones de los muertos en el mundo de los vivos, alfombras que vuelan, levitaciones, plagas, diluvios, lluvias de mariposas y flores amarillas, ascensiones en alma y cuerpo al cielo, entre otros fenómenos que desafían la lógica y la razón. Todo está escrito con una prosa poética en donde abundan las metáforas, las hipérboles y un rico uso de la adjetivación y atención a los más mínimos detalles. Esta novela puso en el mapa de la literatura internacional a García Márquez y fue una obra esencial para que se le concediera el premio Nobel de Literatura en 1982.

¿Cómo llevar al mundo audiovisual una novela como Cien años de soledad?... sin duda, siempre se corre el riesgo de ‘traicionar’ al texto literario, especialmente, cuando se trata de una novela tan compleja como la que nos ocupa que a toda luz parecía inadaptable. Pero la adaptación que ha hecho Netflix me sorprendió gratamente. En mi opinión, el equipo de escritores de la serie supo encontrar la clave para hacer una adaptación exitosa al concentrarse en dos grandes dispositivos: integrar la voz de un narrador y colocar el tema del incesto como el eje narrativo.

Por un lado, el narrador omnisciente del texto literario que presenta lo real y lo mágico con una impasibilidad admirable, reaparece en la serie. Y toma la misma actitud que el narrador de la novela: cuenta las cosas más asombrosas con toda la naturalidad del mundo. Esa voz en off que pronuncia las célebres palabras del inicio de la novela: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”, mientras vemos al coronel a punto de ser fusilado, según creo, son las de un personaje que aparecerá en la segunda temporada de la serie. No digo su nombre para dejar que sean los espectadores de la serie los que lo descubran. Solo doy una pista para indicar que este personaje está leyendo los pergaminos que escribió Melquíades en donde está cifrada toda la historia de Macondo. Este narrador, omnisciente e invisible, nos permite adentrarnos en la interioridad o subjetividad de los personajes pasando por una gama de diversas imágenes mentales, percepciones, recuerdos, sueños, imaginaciones. Es, además, la voz que nos orientará en la evolución histórica de Macondo.

Por otra parte, otro gran acierto de la serie es haber tomado como eje conductor de la historia el tema de la maldición del incesto que pesa sobre la familia Buendía. Los fundadores de Macondo, José Arcadio y Úrsula Iguarán, son primos hermanos, además de marido y mujer, por lo que viven con el temor de tener hijos con cola de cerdo. Esa relación incestuosa nos recuerda el mito de Edipo que, como sabemos, mató a su padre y se casó con su madre, acciones por las que fue castigado. En Cien años de soledad, José Arcadio mató a su amigo Prudencio Aguilar y tuvo relaciones sexuales por vez primera con Úrsula después de varios meses de matrimonio. Ella se resistía por el miedo a una leyenda familiar que profetizaba que los hijos de esposos parientes nacerían con cola de cerdo. La serie, entonces, va a girar en torno a esa maldición de procrear a ese “animal mitológico que habría de poner fin a la estirpe” como castigo por la transgresión.

Finalmente, señalo que los realizadores de la serie lograron construir secuencias que contienen la belleza y la poesía que hay en la novela. Quizás, el movimiento de la cámara para ejecutar tomas y planos extendidos que tienen la función de darle una interpretación visual al mundo de la novela sea la mayor virtud formal de la serie. Una de mis secuencias favoritas es la del sueño de los cuartos infinitos del patriarca José Arcadio Buendía (episodio 8). Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto donde veía a su hijo, el coronel Aureliano Buendía, en el campamento militar; luego se abría otra puerta que lo lleva a encontrar a su amigo Melquíades en las aguas de un río; una puerta más y entramos a un cuarto donde uno de sus ancestros que no ha nacido todavía descifra unos manuscritos; finalmente, José Arcadio entra al cuarto donde encuentra a Prudencio Aguilar, su amigo muerto, para juntos abrir otra puerta que da paso a un cielo de estrellas. Y toda la secuencia está enmarcada por la música de Camilo Sanabria, una mezcla de las gaitas tradicionales de Colombia con instrumentos europeos, lo cual aumenta el impacto emocional del espectador.

En suma, toda transposición de una obra literaria al lenguaje visual representa un riesgo, pero, al mismo tiempo, es una excelente oportunidad para crear, con medios que son propios de la imagen, una gama inagotable de significados y emociones.

La serie de Netflix ha sabido capturar el alma y el corazón de Cien años de soledad.

Esperemos ver pronto la segunda temporada.